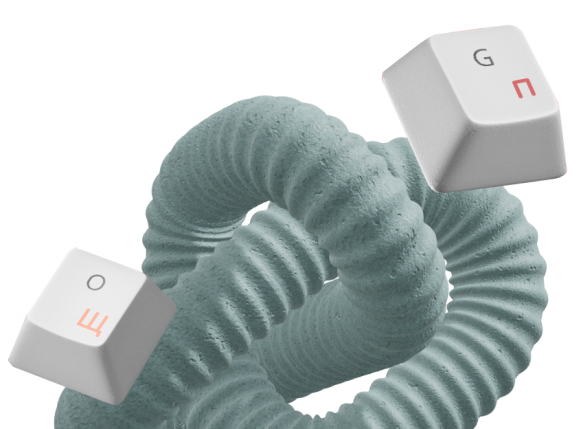

Утечки персональных данных перестали быть чем-то редким. В новостях регулярно появляются сообщения о взломах сервисов, базах с миллионами паролей и продажах аккаунтов на теневых форумах. И речь идет не только о крупных корпорациях: под ударом оказываются интернет-магазины, госуслуги и даже локальные сервисы доставки. Разбираем причины, последствия и доступные способы защитить себя

Опасность в том, что персональные данные — это не только паспорт или номер карты. Это еще и телефон, почта, история заказов, переписка и поисковые запросы. Казалось бы, мелочь, но собранные вместе детали складываются в полный профиль человека. А значит, могут использоваться для мошенничества или кражи личности.

Что такое утечка данных

Утечка данных — это ситуация, когда к конфиденциальной или личной информации получает доступ тот, у кого нет на это прав. В результате такие файлы могут быть просмотрены, скопированы или опубликованы без ведома владельца. Под ударом оказываются все: от частных пользователей до корпораций и государственных структур.

Причины утечек можно разделить на две большие группы: технологические уязвимости и человеческий фактор. Чем больше наши устройства и сервисы обрастают онлайн-функциями, тем больше точек входа появляется для злоумышленников. Новые технологии выходят быстрее, чем успевают созревать средства их защиты.

Умные колонки, камеры и бытовая техника делают жизнь удобнее, но часто не имеют элементарного шифрования. Ситуацию усугубляет и то, что цифровая гигиена пользователей оставляет желать лучшего: одно неверное действие может привести к заражению сайта, сети или целой инфраструктуры.

Поэтому важно понимать, что даже идеальные технологии не спасут, если люди не соблюдают правила безопасности. Без системной защиты и на уровне компаний, и на уровне отдельного пользователя утечки становятся вопросом времени.

Как происходит утечка персональных данных

Механизм утечки данных редко выглядит как сцена из фильма с хакерами в капюшонах. На практике все куда прозаичнее и чаще всего связано с комбинацией уязвимостей и невнимательности.

- Хакерские атаки

Самый очевидный сценарий: злоумышленники находят слабое место в системе и используют его для взлома. Это может быть SQL-инъекция, подбор паролей или эксплуатация «дыры» в обновлениях ПО. - Фишинг и социальная инженерия

Здесь атакуют не системы, а людей. Письмо от «банка», звонок «из техподдержки» или поддельный сайт — и пользователь сам передает свои пароли и данные. - Ошибки сотрудников

Простая невнимательность часто стоит дороже любых сложных атак. Кто-то отправил файл не тому адресату, оставил ноутбук без пароля или использовал флешку без шифрования — и данные оказались в чужих руках. - Уязвимые устройства

Умные камеры, колонки, роутеры и даже принтеры становятся удобными входными точками для атак. Многие из них продаются с заводскими паролями и без защиты по умолчанию. - Слив данных «изнутри»

Иногда угрозой становятся сами сотрудники или подрядчики: преднамеренно или случайно они передают данные третьим лицам.

В итоге утечка происходит не из-за одного «фатального» сбоя, а из-за цепочки факторов. И чем больше данных хранит компания или пользователь, тем выше вероятность, что уязвимость найдут и используют.

Последствия утечек для бизнеса и обычных пользователей

Для обычных пользователей и компаний утечка данных имеет разные масштабы, но в обоих случаях последствия крайне серьезные.

Для пользователей утечка грозит:

- Финансовыми потерями. Украденные данные карт и счетов позволяют мошенникам снимать деньги, оформлять кредиты и совершать покупки. В результате не только исчезают средства, но и портится кредитная история.

- Взломом аккаунтов. Пользователи одинаковых паролей на разных сервисах делают жизнь злоумышленников проще: получив один пароль, они получают доступ ко всем учетным записям. Это может привести к утечке личной переписки, публикации нежелательных сообщений от имени жертвы и даже к юридическим проблемам.

- Шантажом. Конфиденциальные фото, переписки и другие личные данные могут использоваться для вымогательства.

Для бизнеса последствия еще масштабнее:

- Финансовые потери. Помимо ухода клиентов, компании грозят судебные иски и штрафы. В России размер санкций за утечку может достигать сотен миллионов рублей.

- Репутационные риски. Потеря доверия клиентов и партнеров может оказаться долговременной: даже спустя годы крупные утечки остаются в памяти аудитории и формируют негативный образ бренда.

- Рост киберугроз. Став обладателями данных сотрудников или клиентов, злоумышленники получают возможность запускать целевые атаки, фишинг и схемы вымогательства, повышая риски новых инцидентов.

И для пользователей, и для компаний утечки персональных данных — это долгосрочный фактор риска, последствия которого приходится устранять годами.

Какими методами пользуются злоумышленники

Большинство утечек данных связано с кибератаками. Хакеры используют разные техники: от психологических приемов до сложных технических инструментов. Вот три наиболее распространенных метода.

Фишинг

Один из самых популярных способов, основанный не на взломе, а на обмане. Злоумышленник маскируется под знакомую организацию (банк, сервис доставки или государственную структуру) и убеждает пользователя добровольно отдать данные: ввести пароль на поддельном сайте или перейти по ссылке в письме. Психологическое давление и доверие к «отправителю» делают фишинг крайне эффективным.

Брутфорс-атаки

Хакеры используют специальные программы для подбора паролей, перебирая все возможные комбинации символов. Современные компьютеры делают это за считаные минуты, особенно если пароль слабый. Чтобы ускорить процесс, злоумышленники объединяют зараженные устройства в ботнеты и используют их вычислительные мощности. В результате простые пароли вроде 123456 или qwerty взламываются почти мгновенно.

Атаки с помощью вредоносного ПО

Вирусы, трояны и программы-шпионы внедряются в систему через уязвимости оборудования, приложений или сетей. Шпионское ПО незаметно собирает информацию: пароли, историю браузера, данные карт. Обнаружить такие программы сложно, поэтому пользователи часто узнают о заражении только после того, как их данные уже оказались у злоумышленников.

Эти методы используются как по отдельности, так и в комбинации. Например, фишинг может помочь внедрить вредоносное ПО, а зараженное устройство затем станет частью ботнета для брутфорса.

Как не стать жертвой хакеров

Полностью защититься от киберугроз невозможно, но можно сильно снизить риски, если соблюдать базовые правила цифровой гигиены. Они просты, но именно их чаще всего игнорируют пользователи.

- Используйте сложные и разные пароли.

Комбинации из 12–16 символов с буквами, цифрами и спецзнаками взломать гораздо сложнее. Никогда не применяйте один и тот же пароль для нескольких сервисов. Для удобства используйте менеджеры паролей. - Включайте двухфакторную аутентификацию.

Даже если пароль украден, дополнительный код из SMS или приложения защитит аккаунт. Это особенно важно для почты, банковских сервисов и соцсетей. - Остерегайтесь фишинга.

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам из писем или сообщений. Проверяйте адрес отправителя и URL сайта: часто хакеры подделывают их так, что отличие заметно только в одной букве. - Обновляйте устройства и программы.

Многие атаки используют уязвимости в старых версиях ПО. Регулярные обновления закрывают эти «дыры». - Ставьте антивирус и проверяйте устройства.

Современные антивирусы способны выявлять шпионское ПО и подозрительные действия в системе. - Будьте осторожны с публичными Wi-Fi.

В открытых сетях данные можно перехватить. Лучше использовать мобильный интернет. - Следите за цифровой гигиеной в компании.

Если речь идет о бизнесе, важно обучать сотрудников: объяснять, как выглядят фишинговые письма, зачем нужны обновления и почему нельзя подключать неизвестные флешки.

Главный принцип защиты — критическое мышление и внимательность. Хакеры чаще всего пользуются не сложными технологиями, а нашей доверчивостью или ленью.

Как бороться с утечками данных

Утечки персональных данных — это результат сочетания уязвимостей технологий и человеческой невнимательности. Хакеры используют фишинг, подбор паролей, вредоносное ПО и ошибки сотрудников, чтобы добраться до самой ценной информации — от паролей и телефонов до банковских реквизитов. Последствия для пользователей и бизнеса одинаково серьезны: финансовые потери, репутационный ущерб, рост киберугроз.

Полностью исключить риск невозможно, но его можно свести к минимуму: сложные пароли и двухфакторная аутентификация, осторожность с письмами и ссылками, обновления программ, антивирус и цифровая гигиена сотрудников. Главная защита — внимательность.